Vorstellung der Unterrichtsmaterialien

| Site: | Herzlich willkommen auf der Seite der QUA-LiS NRW |

| Course: | Wasserstoff als Energieträger der Zukunft? - kontextorientierte Förderung von Bewertungskompetenz |

| Book: | Vorstellung der Unterrichtsmaterialien |

| Printed by: | Gast |

| Date: | Wednesday, 4/02/26 |

Description

Einführung und Inhaltsverzeichnis

Im Folgenden werden die zur Verfügung stehenden Materialien für die SuS vorgestellt und Hinweise zu deren Konzeption sowie zur Adaption gegeben. Im Verzeichnis "editierbare Dateien" finden Sie neben editierbaren Versionen der verwendeten Arbeitsblätter auch Lösungsskizzen (falls sinnvoll).

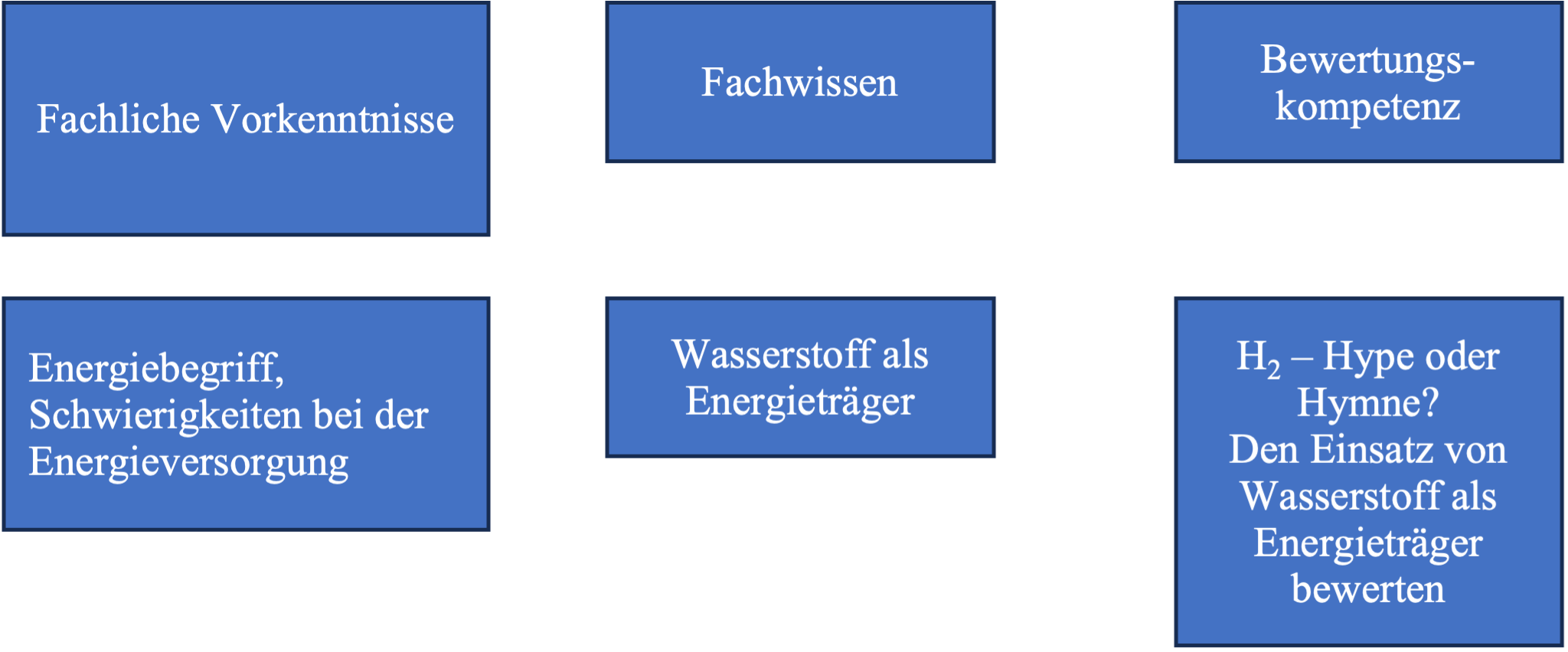

Das für SuS bereitgestellte Unterrichtsmaterial ist ebenfalls in die bereits genannten drei Bereiche gegliedert (s. Abb.).

Im Zentrum stehen die Materialien für den Bereich Fachwissen, da die dafür getroffenen didaktischen Entscheidungen Auswirkungen auf die anderen Bereiche haben. Je nachdem, was im Bereich des Fachwissens thematisiert werden soll, sind möglicherweise verschiedene fachliche Vorkenntnisse notwendig, sodass die vorbereitende Unterrichtseinheit neben den individuellen Voraussetzungen der Lerngruppe auch an die Inhalte des Fachwissens angepasst werden sollte. Da die Bewertung auf Grundlage des Fachwissens stattfinden soll, ist die inhaltliche Ausgestaltung ebenfalls vom gewählten Fachinhalt abhängig. Die entwickelten Materialien sind dabei jedoch an vielen Stellen themenunabhängig einsetzbar oder leicht an verschiedene Themen anpassbar.

Sie können sich nacheinander durch die Unterkapitel bewegen oder das Inhaltsverzeichnis zur gezielten Navigation nutzen.

Inhaltsverzeichnis

1. Fachwissen

1.2 Lektion: Stahlindustrie

1.3 Lektion: Herstellung und Klassifikation

1.4 Lektion: Speicherung und Transport

1.5 Lektion: Mobilität

3. Bewertungskompetenz4. Unterrichtsmaterialien auswählen

1. Fachwissen

Zeitbedarf: ca. 7 Ustd. (à 45 min; inklusive Austauschphase)

Die Materialien sind im Bereich für die SuS unter "Stationenarbeit: Wasserstoff als Energieträger" zu finden. Sie liegen in der Form vor, wie sie bei der 2. Umsetzung im Rahmen des digitalen Stationenlernens eingesetzt wurden. Sie basieren inhaltlich an vielen Stellen aber bereits auf den Materialien, die für die 1. Umsetzung in den Workshops des Thementags erstellt wurden. Im Folgenden werden sie in ihrer Form zur Umsetzung im Stationenlernen vorgestellt, können aber auf vielfältige Weise - wie bereits ausgeführt - auch in anderen Organisationsformen und Umsetzungen eingesetzt werden.

Die Stationenarbeit greift die folgenden Themenfelder auf:

- Elektrolyseur und Brennstoffzelle

- Stahlproduktion

- Herstellung und Klassifikation

- Mobilität

- Speicherung und Transport

Zu jedem dieser Themenfelder existiert eine Lektion mit verschiedenen Arbeitsaufträgen. Die einzelnen Lektionen können statt im Rahmen einer Stationenarbeit auch für andere Unterrichtsformen eingesetzt werden oder bspw. als Grundlage für Workshops im Rahmen eines Projekttags dienen. Alle Lektionen sind unabhängig voneinander bearbeitbar. Zum Teil bestehen die Lektionen aus einem Pflichtteil und einem oder mehreren optionalen Aufträgen. Neben der interessengeleiteten Themenauswahl bietet dies im Sinne der Binnendifferenzierung weitere Wahlmöglichkeiten für die SuS. Anstatt den SuS diese Wahlmöglichkeiten zu lassen, kann an dieser Stelle eine Vorauswahl durch die Lehrkraft erfolgen. Auf diese Weise lässt sich die Stationenarbeit bezüglich des Grads der Offenheit an die Lerngruppe anpassen.

Darüber hinaus gibt es Materialien bzw. Aktivitäten, die die Stationenarbeit begleiten oder der Erstellung von Lernprodukten dienen. Letztere können wiederum für die Leistungsbewertung genutzt werden.

Hinsichtlich der Themenfelder kann das Stationenlernen in den einzelnen Lektionen flexibel angepasst werden (Themenfelder wegnehmen, austauschen oder hinzufügen). Innerhalb der Lektionen kann die Einteilung in Pflichtteil und optionale Aufträge verändert werden. Optionale Aufträge können entfernt, in den Pflichtteil integriert oder weitere optionale Aufträge ergänzt werden.

In den einzelnen Lektionen wurden unterschiedliche Zugänge berücksichtigt. Die nötigen Informationen werden den SuS in verschiedenen Formen vermittelt oder zugänglich gemacht (z.B. Experiment, Videos, Infotexte (authentisch oder didaktisch aufbereitet). Auf diese Weise sollen die Materialien möglichst abwechslungsreich sein.

Damit die SuS trotz der individuellen inhaltlichen Beschäftigung einen groben Überblick über das gesamte Thema erhalten, sollte sich unmittelbar an die Stationenarbeit eine Austauschphase anschließen. Dazu können die entstandenen Lernprodukte als Diskussionsgrundlage genutzt werden. Dadurch wird die Arbeit der SuS auch in der gesamten Lerngruppe gewürdigt.

1.1 Lektion: Elektrolyseur und Brennstoffzelle

Bei einem fächerverbindenden Einsatz der Materialien eignet sich dieses Themenfeld besonders für eine Thematisierung im Chemieunterricht.

Ziel der Lektion

Die SuS führen ein Schülerexperiment zur Elektrolyse und zur Brennstoffzelle durch und bestimmen Wirkungsgrade.

Bestandteile der Lektion

Die SuS führen ein Experiment durch, in dem zunächst mittels Elektrolyse Wasserstoff gewonnen wird (Teil 1: Power-to-Gas), der anschließend in einer Brennstoffzelle genutzt wird, um Strom zu gewinnen (Teil 2: Gas-to-Power). Dabei werden Messdaten aufgenommen, anhand derer der Wirkungsgrad für die Umwandlungsprozesse rechnerisch abgeschätzt werden soll (Teil 3: Wirkungsgrad).

Voraussetzungen

Für die Experimente wurden Experimentiermaterialien aus dem Schülerübungskasten "Brennstoffzelle, Solar-Wasserstoff-Technologie" von Heliocentris verwendet. Davon standen bei der Erprobung sieben Experimentierkästen (Schuleigentum) zur Verfügung, sodass mehrere SuS parallel daran arbeiten konnten. Alternativ können auch ähnliche Experimentiermaterialien zum Einsatz kommen. Das benötigte Material ist im Detail der Lektion selbst zu entnehmen.

Notwendiges Vorwissen:

- Aufbau von und Umgang mit einfachen elektrischen Schaltungen (PH)

- Umgang mit elektrischen Messgeräten (Multimeter) (PH)

- Funktionsweise der Elektrolyse und der Brennstoffzelle (CH)

- Umgang mit mathematischen Formeln (M)

Je nach Vorwissen der SuS bietet es sich an, im Vorfeld eine Elektrolyse als Demonstrationsexperiment durchzuführen und dabei auf die Funktionsweise einzugehen.

Bezüglich der elektrischen Schaltungen müssen bestimmte Begriffe bekannt sein, für die konkrete Ausführung der elektrischen Schaltung stehen den SuS jedoch Hilfen zur Verfügung, sodass Grundkenntnisse in diesem Bereich ausreichen. Für den Fall, dass die Messwertaufnahme nicht gelingt, stehen Ersatzmesswerte zur Verfügung, um den Wirkungsgrad dennoch bestimmen zu können (Teil 3).

Bei der Erprobung hat sich gezeigt, dass die SuS Unterstützung bei der Durchführung benötigen, wenn sie wenig Erfahrung mit selbständigem Experimentieren haben. In diesem Fall sollte die Anzahl der Kleingruppen, die das Experiment parallel durchführen, beschränkt werden (erfahrungsgemäß auf 2-3 Gruppen). Zudem lohnt sich der explizite Hinweis, dass die SuS die Anweisungen zum Experiment aufmerksam und ggf. auch mehrmals durchlesen sollten.

Alternative: Demoexperiment

Bei geringen Experimentierkompetenzen auf Seiten der SuS kann eine Durchführung als Demoexperiment zielführender sein, insbesondere wenn die Funktionsweise von Elektrolyse und Brennstoffzelle noch nicht bekannt sind. Mit den so gewonnenen Messergebnissen können die SuS anschließend eigenständig weiterarbeiten und diese hinsichtlich des Wirkungsgrads auswerten.

Weiterführende Aufträge

Die Berechnungen zum Wirkungsgrad können als optional gekennzeichnet und dann als weiterführender Auftrag genutzt werden.

1.2 Lektion: Stahlproduktion

Bei einem fächerverbindenden Einsatz der Materialien eignet sich dieses Themenfeld besonders für eine Thematisierung im Chemieunterricht.

Ziel der Lektion

In dieser Lektion lernen die SuS mithilfe eines Videos von Breaking Lab eine Anwendung von Wasserstoff als Energieträger im Industriesektor kennen. Daraufhin können sie den Prozess der Stahlherstellung - auch unter Berücksichtigung des Einsatzes von (grünem) Wasserstoff - beschreiben.

Bestandteile der Lektion

(im Pflichtteil)

Um eine aktive Auseinandersetzung mit den im Video genannten Informationen sicherzustellen, enthält die H5P-Version Arbeitsaufträge, die während des Videos eingeblendet und von den SuS bearbeitet werden sollen.

Sollte es Schwierigkeiten bei der Darstellung des Videos mit den darin integrierten Arbeitsaufträgen geben, steht auch eine „reine“ Version des Videos mit separat genannten Arbeitsaufträgen zur Verfügung. Um die Vorgänge im Hochofen besser nachvollziehen zu können, steht zusätzlich die Skizze eines Hochofens zur Verfügung, die bezüglich der Arbeitsschritte bei der klassischen Herstellung von Stahl beschriftet werden soll.

Weiterführende Aufträge

Die SuS verfassen einen Kommentar, den sie unter dem angeschauten Video von Breaking Lab posten würden.

1.3 Lektion: Herstellung und Klassifikation

Ziel der Lektion

Im Zusammenhang mit Wasserstoff tauchen häufig verschiedene Farbbezeichnungen auf. Diese dienen der Klassifikation von Wasserstoff und richten sich im Wesentlichen danach, wie dieser hergestellt bzw. woraus dieser gewonnen wird. In dieser Lektion vergleichen die SuS die vier zentralen Farben blau, grau, grün und türkis dieser Klassifikation und ordnen sie den zugehörigen Herstellungsverfahren zu.

Bestandteile der Lektion

(im Pflichtteil)

Zur Einarbeitung schauen die SuS ein Video aus der Sendereihe „W wie Wissen“. Um eine aktive Auseinandersetzung mit den im Video genannten Informationen sicherzustellen, sollen die SuS Notizen anfertigen. Als Orientierungshilfe erhalten sie dazu eine Tabelle, in der die Informationen aus dem Video eintragen werden können. Die dort aufgeführten Aspekte sollen den SuS helfen, dem Video die zentralen Informationen zu entnehmen und diese zu strukturieren. Zur Umprüfung dessen enthält die Lektion im Anschluss zusätzlich mehrere Fragen mit Bezug zum Video.

Weiterführende Aufträge

Es stehen zwei weiterführende Aufträge zur Auswahl. In beiden Fällen geht es um die Vertiefung mithilfe einer Recherche. Im ersten optionalen Auftrag geht es um weitere Wasserstoff-Klassifizierungen. Damit kann die bereits ausgefüllte Tabelle erweitert werden. Der zweite optionale Auftrag ermöglicht eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Dampfreformierung und der Methanpyrolyse.1.4 Lektion: Speicherung und Transport

Ziel der Lektion

Wasserstoff wird in der Regel nicht an dem Ort und/oder nicht zu dem Zeitpunkt hergestellt, an bzw. zu dem er genutzt wird. Daher stellt sich die Frage, wie sich Wasserstoff an einen anderen Ort transportieren oder für eine spätere Nutzung speichern lässt.

In dieser Lektion informieren sich die SuS mithilfe von didaktisch aufbereiteten Informationstexten über verschiedene Speichertechnologien. Sie stellen diese für Mitschülerinnen und Mitschüler dar und werten sie hinsichtlich ihrer Möglichkeiten beim Einsatz für verschiedene Anwendungen aus.

Zur zeitlichen Entlastung ist diese Lektion arbeitsteilig angelegt und sollte daher in Partnerarbeit bearbeitet werden.

Bestandteile der Lektion

(im Pflichtteil)

Zunächst wird die genannte Problematik mittels eines fiktiven Zeitungsartikels zu Wasserstoff aus Kanada aufgeworfen. Dieser basiert auf den realen Verhandlungen zwischen Deutschland und Kanada bezüglich des Imports von kanadischem Wasserstoff und greift damit ein reales politisches Geschehen auf, was zur Authentizität der Thematisierung beiträgt. Auf Grundlage der aufgeführten Stoffeigenschaften von Wasserstoff sollen die SuS beschreiben, weshalb der Transport von Wasserstoff eine Herausforderung darstellt und innovative Problemlösungen erfordert. Für den Transport muss jedoch zunächst die Speicherung in den Blick genommen werden. In zwei Informationstexten werden die Speichertechnologien Druckspeicher, Kavernenspeicher, Metallhydridspeicher, Kryospeicher und LOHC vorgestellt. Anschließend sollen die Speichertechnologien hinsichtlich ihrer Eignung für verschiedene Anwendungen beurteilt werden. Die Informationstexte liefern dabei bereits Argumente, die für oder gegen den jeweiligen Einsatz sprechen. Als Hilfe für die Dokumentation dieser Beurteilungen erhalten die SuS ein Arbeitsblatt(*), auf dem die drei zentralen Anwendungen Einsatz in Brennstoffzellen-Fahrzeugen, langfristige Speicherung für eine spätere Nutzung und Transport von Wasserstoff dargestellt werden. Somit soll den SuS bewusst werden, dass es keine universell einsetzbare Speichertechnologie gibt und ihr Einsatz von den gestellten Anforderungen abhängt.

(*)Hinweis zum Arbeitsblatt: Die vorgegebene Tabelle erfordert eine Entscheidung in drei Abstufungen (+,o,-). Falls eine generelle Tendenz zur Mitte vermieden werden soll, kann mithilfe der editierbaren Version des Arbeitsblatts eine vierte Option ergänzt werden (++,+,-,--). Unserer Erfahrung nach reichen drei Abstufungen in Kombination mit einer kurzen Begründung, die dort eingefordert wird, jedoch aus.

Weiterführende Aufträge

Es stehen zwei weiterführende Aufträge zur Auswahl. Im ersten Auftrag geht es um Gaspipelines als alternative Transportmöglichkeit, zu der die SuS recherchieren sollen. Dabei sind Links als Hilfestellung für die Recherche angegeben.Der zweite Auftrag beschäftigt sich mit der Speicherdichte der betrachteten Speichertechnologien. Dafür steht den SuS im Unterricht eine Kiste mit verschiedenen Würfeln zur Verfügung, die die Speicherdichte enaktiv veranschaulichen.

1.5 Lektion: Mobilität

Ziel der Lektion

In dieser Lektion wird die Anwendung von Wasserstoff-Technologien im Verkehrssektor behandelt. Dazu vergleichen die SuS verschiedene Transportmittel hinsichtlich der damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff als Energieträger.

Bestandteile der Lektion

In der Einführung soll den SuS zunächst bewusst werden, dass im Verkehrsbereich nur ein geringer Anteil des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien stammt, obwohl dieser Bereich einen großen Anteil am gesamten deutschen Energiebedarf hat. Hieraus ergibt sich, dass der Verkehrssektor ein hohes Potential zur Reduktion von CO2-Emissionen besitzt.

Dabei spielen viele verschiedene Transportmittel eine Rolle, die sich im Potential bezüglich eines Wasserstoffansatzes unterscheiden sowie darin, wie weit eine entsprechende Umsetzung bisher vorangeschritten ist. Die SuS betrachten im Verlauf der Lektion mindestens zwei verschiedene Transportmittel und sollen deren „Wasserstoff-Potential“ einschätzen. Eine Beschäftigung mit allen Transportmitteln würde den zeitlichen Rahmen sprengen, weshalb eine Auswahl durch die SuS erfolgen soll. Dennoch ist es interessant abschließend die Transportmittel und ihr Potential im Vergleich zu betrachten. Um einen solchen Vergleich zu ermöglichen und den SuS ebenfalls einen Überblick über diejenigen Transportmittel zu geben, mit denen sie sich nicht selbst intensiver auseinandergesetzt haben, erstellen die SuS durch ihre Posts gemeinsam eine Pinnwand zu diesem Thema. Davon ausgehend sollen die SuS zu einer Rangfolge der Transportmittel kommen und entscheiden, wo sie ein besonders hohes oder niedriges Potential von Wasserstoff als Antrieb sehen. Da dies nur sinnvoll ist, wenn bereits zu mehreren Transportmitteln Posts auf der Pinnwand vorhanden sind, gibt es zwei verschiedene Versionen von Aufgabe 3 (bei weniger als 4 gefüllten Transportmitteln oder bei 4 und mehr). Ist die Grundlage der Pinnwand noch nicht ausreichend, soll lediglich ein Vergleich zweier Transportmittel stattfinden. Sowohl die Pinnwand und die dort enthaltenen Posts zum Ranking als auch die Diskussionsbeiträge im Forum können am Ende des Stationenlernens noch einmal aufgegriffen und mit der gesamten Klasse in den Blick genommen bzw. diskutiert werden.

Hinweis zur Quellenkritik

Als Informationstexte für die verschiedenen Transportmittel wird auf Abschnitte der Shell-Wasserstoffstudie verwiesen. An dieser Stelle ist es wichtig, diese Quelle kritisch in den Blick zu nehmen, da das Unternehmen Shell ein Interesse daran hat, das Potential von Wasserstoff im Verkehrssektor zu seinen Gunsten darzustellen. Wir sind der Meinung, dass die hier aufgegriffenen Abschnitte dennoch einen realistischen Einblick liefern und eine gute Diskussionsgrundlage darstellen. Dennoch ist es sinnvoll, insbesondere an dieser Stelle mit den SuS über eine kritische Betrachtung von verwendeten Quellen zu sprechen. Dies lässt sich mit der Förderung der entsprechenden Medienkompetenz verbinden. Im Internet findet man verschiedene Angebote für Unterrichtsmaterialien zur Recherche und Prüfung von Quellen, die hier angebunden werden könnten.

Beispiele dafür sind:

- https://www.br.de/sogehtmedien/weiterfuehrende-schulen/recherche-so-klappt-der-faktencheck-100.html

- https://www.saferinternet.at/fileadmin/redakteure/Zielgruppen/Lehrende/Digitale_Grundbildung/Saferinternet.at-UEbung-Der-Quellen-Check.pdf

1.6 Begleitmaterialien und Lernprodukte

Laufzettel und aktueller Arbeitsstand

Der Laufzettel soll den SuS einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Themenfelder sowie die Mindestanforderungen zur Absolvierung der Stationenarbeit geben und einer groben Dokumentation dienen. Diese Anforderungen sollten individuell an den eigenen Unterricht angepasst werden.

Für die Lehrkraft ist es während einer Stationenarbeit häufig eine Herausforderung, den Arbeitsstand der SuS im Blick zu behalten. Eine digitale Bearbeitung kann dies zusätzlich erschweren, da – im Gegensatz zu einer analogen Durchführung – die Laufzettel der SuS nicht auf den Tischen ausliegen und jederzeit von der Lehrkraft eingesehen werden können. Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken, wäre die Anforderung, dass die Laufzettel in analoger Form vorliegen müssen. Um eine Vermischung analoger und digitaler Arbeitsformen zu vermeiden, wurde alternativ die Aktivität „Aktueller Arbeitsstand“ (Aktivität: Feedback) eingerichtet. Dort können bzw. sollen die SuS angeben, welche Themen oder Anforderungen sie bereits vollständig erledigt haben und woran aktuell gearbeitet wird. Lässt man dies beispielsweise am Ende jeder Unterrichtsstunde (oder in einem anderen festgelegten zeitlichen Rhythmus) neu „ausfüllen“ (die SuS können ihre vorherigen Angaben „überschreiben“), ermöglicht es der Lehrkraft, den Arbeitsstand und -fortschritt der einzelnen SuS zu verfolgen. Dazu ist wichtig, dass es sich nicht um ein anonymes Feedback handelt. Wird das Stationenlernen im Rahmen von fächerverbindendem Unterricht eingesetzt - wie es bei der Erprobung der Fall war – gewinnt diese Möglichkeit an Bedeutung, um den Arbeitsfortschritt der SuS auch fach- bzw. lehrkraftübergreifend nachvollziehen zu können.

Mindestanforderungen

Eine Bearbeitung aller Lektionen würde den zeitlichen Rahmen für die Behandlung des Fachwissens überschreiten. Daher wurden für die Erprobung Mindestanforderungen festgelegt, z.B. die Bearbeitung von zwei Pflichtteilen. Je nach verfügbarer Zeit, Leistungsniveau der SuS und gewünschtem Fokus können diese Mindestanforderungen angepasst werden. Wird eine Lektion als besonders wichtig betrachtet, kann diese beispielsweise als Pflichtlektion gefordert werden. Bei der Erprobung war jedoch damit zu rechnen, dass eine durchschnittliche Schülerin bzw. ein durchschnittlicher Schüler in der zur Verfügung stehenden Zeit mehr als die Mindestanforderungen erfüllen konnte.

Lernprodukte

Am Ende der Stationenarbeit sollten zudem Lernprodukte entstehen, die den Lernzuwachs der SuS deutlich machen. Im Rahmen der Erprobung (2. Umsetzung) waren dies eine digitale Klassen-Pinnwand als Übersicht zum Thema Wasserstoff als Energieträger, eine Sammlung von Quizfragen zur anschließenden Erstellung eines Quiz sowie individuelle Übersichten zu den einzelnen Themenfeldern (eine Übersicht pro SuS). Dazu gibt es im SuS-Bereich verschiedene Aktivitäten zum Einreichen der entsprechenden (Teil-)Produkte. Zusätzlich gibt es eine Abgabemöglichkeit für Ergebnisse aus den einzelnen Bereichen. Hierüber hat man als Lehrkraft die Möglichkeit, über die genannten Mindestanforderungen hinaus, SuS-Ergebnisse einzufordern. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, wenn man von einzelnen SuS zusätzliche Einblicke für eine Bewertungsgrundlage benötigt, den Eindruck hat, dass SuS nicht aktiv arbeiten bzw. keine Fortschritte machen oder über die Anforderungen hinaus gute Produkte bzw. Ergebnisse entstanden sind, die es wert sind geteilt zu werden.

Hinweis: Die digitale Klassen-Pinnwand muss individuell von Ihnen erstellt und im Material für die SuS noch ergänzt werden. Dazu kann beispielsweise eine digitale Pinnwand auf https://www.taskcards.de erstellt und genutzt werden.

Über den Aspekt der Leistungsbewertung hinaus bieten die Lernprodukte die Möglichkeit gegen Ende der Stationenarbeit mit der Lerngruppe ins Gespräch über die Inhalte zu kommen. Ein gemeinsamer Blick auf die Themenwand und/oder besonders gelungene Übersichten kann eine Gesprächsgrundlage liefern und dazu beitragen, dass die SuS auch in nicht bearbeiteten Themenfeldern Grundkenntnisse zu erlangen sowie das neu erworbene Wissen in einem Gesamtzusammenhang zu sehen. Aus den eingereichten Quizfragen kann ein (oder mehrere) Quiz erstellt werden (z.B. bei Kahoot o.ä. Plattformen oder als Test-Aktivität in Logineo; themenspezifisch oder themenübergreifend), das am Ende der Stationenarbeit mit der gesamten Klasse oder individuell als Abschluss- oder Selbsttest bearbeitet werden kann.

Denkbar wäre hier zusätzlich eine gegenseitige Beurteilung der erstellten Übersichten sowohl im selben Themenfeld als auch aus verschiedenen Themenfeldern, wobei dann verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden: Im ersten Fall ist auch eine inhaltliche Überprüfung anhand der eigenen gewonnenen Kenntnisse möglich. Im zweiten Fall kann beurteilt werden, inwiefern die Übersicht hilfreich war, sich über das Thema neu zu informieren. Auf diese Weise können die besten Übersichten „gekürt“ und im Anschluss allen SuS zur Verfügung gestellt werden. Zudem erhalten die SuS so zusätzlich Einblicke in nicht bearbeitete Lektionen, was sich besonders dann anbietet, wenn eher wenig Zeit für eine intensive Auseinandersetzung zur Verfügung steht. Dabei wenden sie zudem wichtige Kompetenzen aus dem Bereich der Kommunikation an.

1.7 Austauschphase

Die Austauschphase kann auf verschiedene Weisen gestaltet werden, sollte aber insbesondere sicherstellen, dass gewisse Kernaspekte aus der Stationenarbeit gesichert und die einzelnen Themenfelder untereinander vernetzt werden.

Solche Kernaspekte könnten beispielsweise die folgenden sein:

- Je nach Art der Herstellung werden verschiedene Arten von Wasserstoff unterschieden.

- Grüner Wasserstoff wird mithilfe von Elektrolyse aus regenerativen Energiequellen gewonnen.

- Wasserstoff kann nur dann zu einer nachhaltigeren Energieversorgung beitragen, wenn er grün hergestellt wird.

- Wasserstoff kann beispielsweise in der Mobilität mit Brennstoffzellen oder in der Stahlindustrie Anwendung finden.

- Speicherung und Transport von Wasserstoff sind herausfordernd und auf verschiedene Arten mit individuellen Vor- und Nachteilen realisierbar.

- Aus elektrischer Energie kann Wasserstoff hergestellt werden (Elektrolyse) und umgekehrt (Brennstoffzelle). Dabei sorgt die Umwandlung für (teils große) Verluste.

- ...

Bei der Erprobung wurden den SuS dazu die individuell angefertigten Themenübersichten zur Verfügung gestellt. Mithilfe der Klassenpinnwand und der Themenübersichten sollten sich die Lernenden einen Überblick verschaffen und sich dabei vor allem auf die nicht selbst bearbeiteten Themenfelder konzentrieren. Dies versetzt die SuS in die Lage, erfolgreich am anschließenden themenübergreifenden Quiz teilzunehmen, das aus den eingereichten Quizfragen erstellt wurde.

Sowohl die Quizfragen als auch einzelne Beiträge auf der Klassenpinnwand können von der Lehrkraft genutzt werden, um Kernaspekte und wichtige Inhalte im Plenum aufzugreifen.

2. Fachliche Vorkenntnisse

Zeitbedarf: ca. 3 Ustd. (à 45 min, bei Aufgreifen aller genannten Aspekte)

Im Folgenden werden Bausteine für eine Unterrichtsgestaltung vorgestellt, die zentrale Kenntnisse aus dem Themenbereich Energie und Energieversorgung in Grundzügen aufgreifen.

An einigen Stellen bietet es sich an, Informationen durch geeignete Diagramme zu veranschaulichen. Die Website https://energy-charts.info/ stellt unter anderem interaktive Grafiken zur Stromproduktion zur Verfügung, die sich gut für eine solche Veranschaulichung eignen.

1. Warum ist eine Energiewende nötig? – Klimawandel und CO2-Emissionen

Auswahl von aktuellen Bildern / Headlines, um mit den SuS über Ursachen und Folgen des Klimawandels ins Gespräch zu kommen

Anregungen für passende Bilder / Headlines:

- Demonstration von Fridays for Future

- Greta Thunberg bei Lützerath-Demo

- Demonstration Lützerath: "Kohle stoppen - Zukunft retten!"

- Gebühren für Klimakleber

- Deutsche Klima-Kleber reisen für Protest nach Österreich – und blockieren Rettungseinsätze

2. Wie wird aktuell Energie gewonnen und wie soll es in Zukunft sein? – erneuerbare Energien und Ausstieg aus Kohle und Kernenergie

- Ideen der SuS sammeln, wie Energie bzw. Strom in Deutschland gewonnen wird, z.B. mithilfe einer Wortwolke (erstellt über AnswerGarden)

Hinweis: Die Wortwolke muss individuell von Ihnen erstellt und im Material für die SuS noch ergänzt werden. - Vergleich mit tatsächlichen Werten (z.B. mittels Diagramm: Gesamte Nettostromerzeugung in Deutschland 2023)

- Unterscheidung zwischen erneuerbaren und konventionellen Energien

- Auswirkungen der Energiegewinnung für das Klima, z.B. durch Betrachtung der Emission von Treibhausgasen für verschiedene Energieträger (geeignetes Diagramm z.B. in Impulse Physik 7-10 Ausgabe NRW ab 2019 (G9), S. 260)

- Politische Betrachtung: Möglichkeiten zur Reduzierung der CO2-Emissionen und aktuelle Maßnahmen (z.B. Kohleausstieg und Ausstieg aus Kernenergie); Problematik: Ein großer Teil der Energie fällt dann weg.

3. Wofür benötigen wir Energie und wie viel? – alltäglicher Energiebedarf

- SuS sammeln Beispiele für alltägliche Dinge, für die Energie benötigt wird, z.B. mithilfe einer Wortwolke (erstellt über AnswerGarden)

Hinweis: Die Wortwolke muss individuell von Ihnen erstellt und im Material für die SuS noch ergänzt werden. - Vergleich mit tatsächlichen Werten (z.B. mittels Diagramm: Stromverbrauch der privaten Haushalte in Deutschland nach Anwendungen). Wurden von den SuS alle Anwendungsbereich berücksichtigt?

- AB „Strombedarf im Haushalt“ zur Abschätzung der Höhe des persönlichen Energiebedarfs

- Vergleich mit dem Energiebedarf in Deutschland

4. Wann wird (wie viel) Energie benötigt? – schwankende Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien und Notwendigkeit von Energiespeichern

- AB „Strombedarf im Laufe des Tages“

- Vergleich mit typischer Tageslastkurve (geeignetes Diagramm z.B. in Impulse Physik 2 Ausgabe NRW ab 2008 – Klassen 7-9 (G8), S. 242) und Klärung der Begriffe Grundlast und Spitzenlast

- Passung zwischen Last und Erzeugung (z.B. mittels Diagramm: Gesamte Nettostromerzeugung in Deutschland in Woche 32 2022)

- Verdeutlichung der Problematik bei erneuerbaren Energien: verstärkte Schwankungen im Tagesverlauf, Wetterabhängigkeit, Standortabhängigkeit, woraus sich die Notwendigkeit der Weiterentwicklung von Speichertechnologien ergibt

3. Bewertungskompetenz

Zeitbedarf: ca. 4 Ustd. (à 45 min; inklusive Wasserstoffstrategie und Vorstellung der begründeten Entscheidungen)

Ziel der Unterrichtseinheit

Die SuS beurteilen eine konkrete Situation im Zusammenhang mit der Wasserstoff-Technologie. Dazu wenden sie die Schritte eines Entscheidungsprozesses auf ein Entscheidungsproblem an, das frei gewählt oder vorgegeben werden kann, und erläutern die individuell getroffene Entscheidung.

Die angegebenen Schritte, die während des Entscheidungsprozesses durchlaufen werden sollen, orientieren sich an den Überlegungen von Lübeck (2018).

Die Lektion kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden. Empfohlen wird jedoch eine Bearbeitung zu zweit oder in Kleingruppen, damit ein Austausch zwischen den SuS möglich ist.

Bestandteile der Unterrichtseinheit

Im Zentrum der Einheit steht eine Lektion, die die SuS durch den Entscheidungsprozess führt. Eine entsprechende Anleitung erscheint notwendig, da davon ausgegangen wird, dass viele SuS bisher eher geringe Kompetenzen im Bereich der Bewertung aufweisen bzw. wenige Aufgaben dieser Art bearbeitet haben. Je nach Voraussetzungen und Leistungsniveau der Lernenden können die einzelnen Schritte unterschiedlich offen gestaltet werden.

Den gesamten Entscheidungsprozess von den Schülerinnen und Schülern selbständig durchlaufen zu lassen, würde zum einen viel Zeit in Anspruch nehmen und wäre für Lernende, die bisher wenig Erfahrung damit haben, zu anspruchsvoll. Aus diesem Grund wurden einige Teile vorentlastet.

Dennoch erschien es uns wichtig, dass den Schülerinnen und Schülern der vollständige Ablauf eines Entscheidungsprozesses näher gebracht wird, weshalb hier keine klare Fokussierung auf einen der drei Grundtypen aus dem WAAGEr-Modell stattfindet. Dies stellt jedoch eine Möglichkeit zur Reduktion dar.

Nähere Informationen zur entsprechenden didaktischen Grundlage finden Sie im Abschnitt Bewertungskompetenz vermitteln.

Nähere Informationen zum Aufbau der Lektion im Kapitel: 3.1 Lektion: Begründete Entscheidungen treffen

Um den SuS zu veranschaulichen, was am Ende des Bewertungsprozesses von ihnen erwartet wird, steht ein Beispiel zur Verfügung, in dem die Schritte des Entscheidungsprozesses für ein konkretes Entscheidungsproblem aus dem Bereich Mobilität (Thema: Umstellung der Produktion auf Brennstoffzellenautos) durchlaufen werden. Dabei wird bewusst die Perspektive eines Automobilherstellers eingenommen. Aus dieser Perspektive heraus wird abschließend die Begründung formuliert.

Es kann sinnvoll sein, das Beispiel gemeinsam mit der Lerngruppe zu betrachten, bevor die SuS die Lektion selbstständig bearbeiten.

Für eine einfachere und strukturierte Dokumentation während des Entscheidungsprozesses steht die Vorlage eines Dokumentationsbogens zur Verfügung.

Bei der Erprobung stellte ein Einblick in die nationale Wasserstoffstrategie den Ausgangspunkt der Unterrichtseinheit zur Bewertungskompetenz dar. Die Behandlung der nationalen Wasserstoffstrategie ist keine notwendige Voraussetzung für die Bearbeitung der Lektion. Sie eignet sich unserer Meinung jedoch gut, um mögliche authentische Entscheidungsprobleme zu identifizieren, und wurde so auch bei der Erprobung eingesetzt. Die Vielfalt verdeutlicht die Komplexität des Themas. Aufgrund dieser Komplexität muss man sich im weiteren Verlauf auf einen Bereich konzentrieren.

Nähere Informationen hierzu: 3.2 Nationale Wasserstoffstrategie

3.1 Lektion: Begründete Entscheidungen treffen

Die Lektion besteht aus einer kurzen Einführung für die SuS, den fünf Schritten des Entscheidungsprozesses und zwei Tempoaufgaben.

Sie kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden. Empfohlen wird jedoch eine Bearbeitung zu zweit oder in Kleingruppen, damit ein Austausch zwischen den SuS möglich ist.

Einführung

Zu Beginn der Lektion wird den SuS zunächst der grundsätzliche Ablauf einer fundierten Bewertung bzw. Entscheidungsfindung vorgestellt. Dies trägt zur Transparenz der folgenden Aufgabenstellungen bei. Im Alltag werden Entscheidungen in der Regel getroffen, ohne dass die dahinterstehenden Abläufe bewusst gesteuert werden. Dies soll hier jedoch explizit geübt werden. Um ein Verständnis dafür aufzubauen, was hinter den vorgestellten Schritten steckt, können sie sich das Beispiel für das Treffen einer begründeten Entscheidung anschauen.

Schritt 1: Formulierung einer Entscheidungsfrage

Hier werden drei konkrete Entscheidungssituationen vorgestellt. Zu jeder Situation ist eine mögliche Entscheidungsfrage vorformuliert, die sich aus der Situation ableiten lässt. Zur Entlastung wurde hier beides vorgegeben und nicht von den SuS selbst entwickelt.

Da für die spätere Sammlung von Argumenten (siehe Schritt 3) Fachwissen notwendig ist, die SuS im Stationenlernen jedoch nicht alle Themenbereiche näher behandelt haben, sind hier drei Situationen und Fragen zur Auswahl gestellt. Die SuS können sich dabei für eine Frage entscheiden, zu der sie grundlegendes Fachwissen besitzen. Ggf. sollte die Lehrkraft im Vorfeld auf diesen Umstand hinweisen.

Schritt 2: Sammlung von Handlungsoptionen

Die Handlungsoptionen werden festgelegt, zwischen denen schließlich eine Entscheidung getroffen werden soll.

Es wird bewusst eine gerade Anzahl an Handlungsoptionen eingefordert, damit neben den beiden Extremfällen nicht einfach ein Mittelweg formuliert werden kann, sondern in beide Richtungen über eine Art Kompromiss nachgedacht werden muss.

Als Hilfe stehen Fragen zur Verfügung, die die SuS bei der Suche nach Handlungsoptionen unterstützen können.

Schritt 3: Sammlung von Argumenten anhand bestimmter Kriterien

Als Bewertungskriterien für die Sammlung der Argumente sind die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit festgelegt. Dies stellt ebenfalls eine Entlastung dar. In einem vollständigen Bewertungsprozess müssten diese Kriterien zunächst selbst festgelegt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass den meisten SuS die Dimensionen der Nachhaltigkeit bereits bekannt sind (ggf. aus anderen Fächern). Andernfalls ist unterstützend eine kurze Erläuterung der Dimensionen verfügbar.

Zusätzlich stehen Fragen zur Unterstützung bei der Suche nach Argumenten zur Verfügung.

An diesem Schritt spielt nun das zuvor erworbene Fachwissen eine zentrale Rolle. Je nachdem, wie gut sich die SuS im Stationenlernen mit den Themenbereichen auseinandergesetzt haben, werden sie hier voraussichtlich leichter geeignete Argumente finden können.

Schritt 4: Gewichtung der Argumente und Kriterien

Für die Gewichtung sollen sich die SuS bewusst machen, welche Argumente für sie persönlich besonders bedeutsam sind. Anhand dessen sollen sie zu einer Rangfolge der Nachhaltigkeitsdimensionen kommen.

Während die Sammlung der Argumente noch eher objektiv erfolgen sollte, kommt hier verstärkt die persönliche Meinung der entscheidenden Person(en) ins Spiel.

Schritt 5: Bewertung der Handlungsoptionen und Treffen einer begründeten Entscheidung

Bevor abschließend eine begründete Entscheidung getroffen und ausformuliert werden kann, werden die in Schritt 2 festgelegten Handlungsoptionen noch einmal betrachtet und hinsichtlich der Bewertungskriterien gewichtet.

Die sogenannten "Nachhaltigkeitsbarometer" auf dem Dokumentationsbogen können den SuS dabei helfen.

Für die Ausformulierung der begründeten Entscheidungen sind drei Aspekte genannt, die dabei Berücksichtigung finden sollen. Diese Aspekte können später zudem bei der Beurteilung der ausformulierten Entscheidungen als Kriterien dienen.

Tempoaufgaben

Der zeitliche Rahmen, den die SuS für das Durchlaufen des Entscheidungsprozesses benötigen, ist sehr unterschiedlich. Daher sind am Ende der Lektion zwei Tempoaufgaben verfügbar. Bei einer Aufgabe geht es darum, die Konsequenzen aus der zuvor getroffenen Entscheidung in den Blick zu nehmen. In der anderen Aufgabe soll ein Perspektivwechsel stattfinden und reflektiert werden, inwiefern dies einen Einfluss auf die Entscheidung haben könnte. Damit werden die SuS dafür sensibilisiert, dass unterschiedliche Personen(gruppen) je nach Interessen zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen können, die insbesondere von der persönlichen Gewichtung in Schritt 4 abhängen.

3.2 Die nationale Wasserstoffstrategie

Die Bundesregierung hat im Juni 2020 ihre nationale Wasserstoffstrategie in einem 32-seitigen Dokument veröffentlicht. Für eine Thematisierung im Unterricht wurden aus unserer Sicht zentrale Ausschnitte dieses Dokuments identifiziert und zusammengestellt. So ist ein ca. zweiseitiger Text entstanden, der den SuS einen Einblick in die Wasserstoffstrategie geben soll. Um das Textverständnis zu unterstützen, sind in der zugehörigen Aufgabenstellung vier Schritte zur Textbearbeitung angegeben.

Die in der Lektion vorgeschlagenen Entscheidungssituationen sind aus der nationalen Wasserstoffstrategie abgeleitet. Wurde diese im Vorfeld betrachtet, ist die Entstehung der Situationen für die SuS transparenter und erscheint weniger konstruiert oder willkürlich.

Zudem ermöglicht die Thematisierung der Wasserstoffstrategie den SuS, eigene Entscheidungsfragen zu formulieren, die dann den Ausgangspunkt für den anschließenden Bewertungsprozess darstellen können. Eine solche eigenständige Fragenformulierung kann im ersten Schritt der Lektion eine Alternative zur Auswahl einer der vorgeschlagenen Entscheidungsfragen sein.

Unserer Erfahrung nach ist es jedoch wichtig, dass die selbst entwickelte Entscheidungsfrage im Vorfeld von der Lehrkraft hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit geprüft wird, um sicherzustellen, dass der nachfolgende Entscheidungsprozess von den SuS sinnvoll durchlaufen werden kann.

Das Unterrichtsmaterial wurde entwickelt und erprobt, bevor die Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie im Juli 2023 beschlossen wurde. Damit wurde die Wasserstoffstrategie von 2020 durch eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen weiterentwickelt. Bei einem Einsatz im Unterricht ist ein Vergleich mit aktuellen Entwicklungen der Wasserstoffstrategie nötig.

Zum Dokument "Die Nationale Wasserstoffstrategie" (Juni 2020): https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=7Zum Dokument "Fortschreibung Nationale Wasserstoffstrategie" (Juli 2023): https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Downloads/Fortschreibung.pdf?__blob=publicationFile&v=4

4. Unterrichtsmaterialien auswählen

Im Folgenden sind zentrale Fragen formuliert, die bei der Auswahl und/oder Adaption von Unterrichtsmaterialien hilfreich sein können.

- Welche Themenbereiche sollen im Fachwissen thematisiert werden?

- Auswahl aus vorhandenen Themen: Was kann/möchte ich übernehmen?

- Ergänzung weiterer Themenbereiche, z.B. bei einem passenden regionalen Bezug oder bei aktuellen Entwicklungen

- Sind die Themenbereiche unabhängig voneinander bearbeitbar oder gibt es festgelegte/notwendige Reihenfolgen?

- Welche fachlichen Vorkenntnisse benötigen die SuS? Welche sind vorhanden?

- Was sind die Mindestanforderungen?

- Gibt es Pflichtbereiche? Welche?

- Wie viel (Unterrichts-)Zeit steht zur Verfügung?

- Welche Rahmenbedingungen gelten für die Bearbeitung?

- Wie kann eine Leistungsbewertung erfolgen bzw. was fließt ein?

- Welche Lernprodukte sollen entstehen?

- Welche Entscheidungsprobleme können sich aus den Themenfeldern ergeben?

- Welche Vorkenntnisse besitzen meine SuS im Bereich der Bewertungskompetenz? Haben sie schon einmal einen Bewertungsprozess oder Teile davon durchlaufen?

- Welche Teilschritte des Bewertungsprozesses sollen näher in den Blick genommen werden? -> Orientierung an den Grundtypen im WAAGER-Modell

- Wie kann der Bewertungsprozess vorentlastet werden?