Umsetzung an der eigenen Schule

| Site: | Herzlich willkommen auf der Seite der QUA-LiS NRW |

| Course: | Wasserstoff als Energieträger der Zukunft? - kontextorientierte Förderung von Bewertungskompetenz |

| Book: | Umsetzung an der eigenen Schule |

| Printed by: | Guest user |

| Date: | Wednesday, 4/02/26 |

Description

Inhaltsverzeichnis

Es wurden zwei Umsetzungen in unterschiedlichen Organisationsformen durchgeführt. Beide haben Vor- und Nachteile. Die Vorstellung der Erprobungen sowie der dabei gewonnenen Erfahrungen sollen Ihnen bei der Umsetzung im eigenen schulischen Kontext helfen. Sie können sich nacheinander durch die Unterkapitel bewegen oder das Inhaltsverzeichnis zur gezielten Navigation nutzen.

1. Beschreibung der erprobten Organisationsformen

1.1 Thementag mit unterrichtlicher Vor- und Nachbereitung

1.2 fächerverbindende Unterrichtsreihe mit digitalem Stationenlernen

2. Vor- und Nachteile der erprobten Organisationsformen

3. Erfahrungen und Umsetzungshinweise

1. Erprobte Organisationsformen

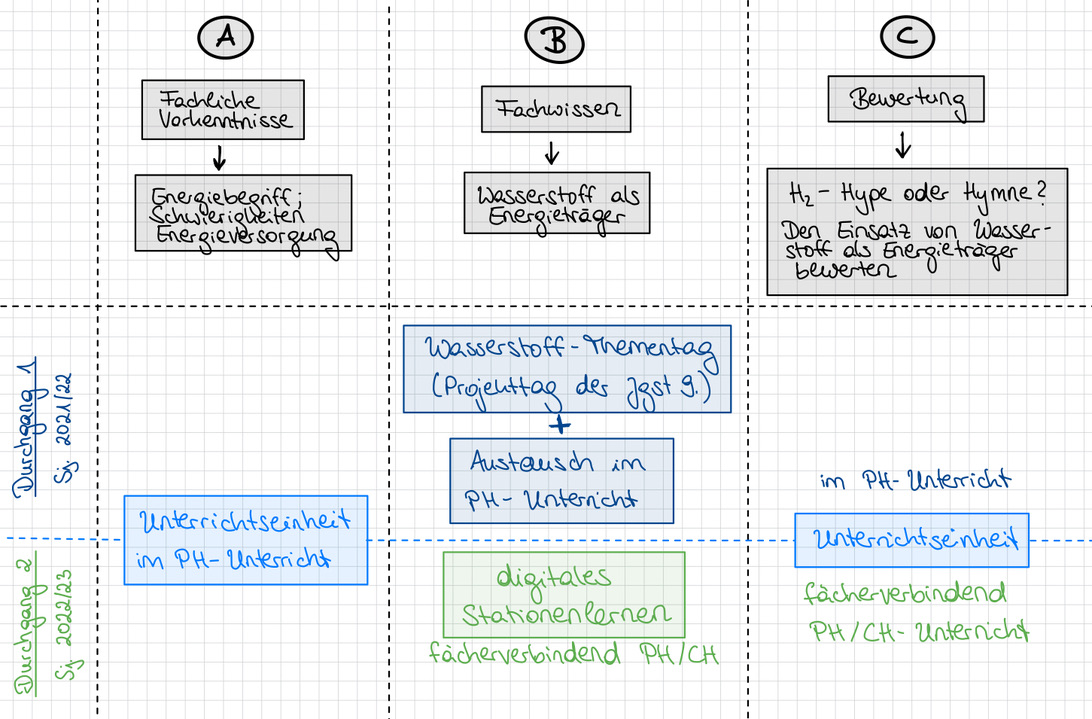

Im Rahmen des Projekts wurden im Wesentlichen zwei Erprobungen durchgeführt und das Unterrichtsmaterial weiterentwickelt:

1. Thementag mit unterrichtlicher Vor- und Nachbereitung (Schuljahr 2021/22; Jgst. 9 (G8))

2. fächerverbindende Unterrichtsreihe mit digitalem Stationenlernen (Schuljahr 2022/23; Jgst. 9 (G9))

In beiden Umsetzungsdurchgängen waren die drei Elemente fachliche Vorkenntnisse, Fachwissen und Bewertungskompetenz wesentlich. Sowohl die fachlichen Vorkenntnisse als auch die Bewertung fanden in beiden Durchgängen im regulären Unterricht statt. Die konkrete Ausgestaltung der entsprechenden Unterrichtseinheiten unterschied sich jedoch. Die Vermittlung des Fachwissens erfolgte im 1. Durchgang mithilfe eines Wasserstoff-Thementags, der als Projekttag für die gesamte Jahrgangsstufe 9 (G8) durchgeführt wurde. Im Anschluss fand zudem ein inhaltlicher Austausch im Rahmen des Physikunterrichts statt. Im 2. Durchgang wurde das Fachwissen stattdessen anhand eines digitalen Stationenlernens vermittelt, welches fächerverbindend sowohl im Physik- als auch im Chemieunterricht durchgeführt wurde.

1.1 Thementag mit unterrichtlicher Vor- und Nachbereitung

Der Wasserstoff-Thementag fand als Projekttag für die gesamte Jahrgangsstufe 9 an einem regulären Unterrichtstag (1.-6. Stunde) statt. Zunächst wurden alle SuS durch einen 30-minütigen Impulsvortrag in die Thematik eingeführt und erhielten dabei einen ersten Überblick über zentrale Aspekte von Wasserstoff als Energieträger. Der Vortrag wurde von einer Expertin aus dem Institut für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich gehalten, die Prozesse in der Hochtemperatur-Elektrolyse erforscht. Anschließend besuchten alle SuS drei einstündige Workshops. Der Experimentier-Workshop war für alle SuS verbindlich. Darin wurde zunächst mittels Elektrolyse Wasserstoff hergestellt, der anschließend wieder zur Stromgewinnung in einer Brennstoffzelle genutzt wurde. Darüber hinaus wählte jede Schülerin und jeder Schüler zwei weitere Workshops aus. Zur Auswahl standen die folgenden Themen: Klassifikation, Speicherung & Transport, Industrie, Mobilität und Elektrolyseverfahren. Die Workshops wurden von MINT-Lehrkräften durchgeführt bzw. betreut, die zusätzlich von Expertinnen und Experten für die entsprechende Thematik begleitet und unterstützt wurden.

Im vorbereitenden Physikunterricht wurden ebenfalls organisatorische Aspekte bezüglich des Thementags mit den SuS geklärt. Dazu gehörte die Einteilung der vier Klassen in Kleingruppen und die Wahl der Workshops. Bei der Wahl der Workshops sollten sich die SuS so absprechen, dass innerhalb jeder Kleingruppe alle Themenbereiche abgedeckt waren. Auf diese Weise sollte einerseits sichergestellt werden, dass sich die SuS relativ gleichmäßig auf die verschiedenen Workshops verteilen und andererseits sollte so ein anschließender Austausch über die verschiedenen Inhalte der Workshops in den Kleingruppen ermöglicht werden, wodurch letztlich alle SuS zumindest einen grundlegenden Einblick in alle Inhalte des Thementags erhalten sollten.

Dieser Austausch in Kleingruppen fand im Anschluss an den Thementag wiederum im regulären Physikunterricht statt. Zur Sicherung der Inhalte erhielten die SuS den Arbeitsauftrag, ihre gemeinsamen Erkenntnisse übersichtlich auf einem Plakat darzustellen und die wesentlichen Aspekte durch Hintergrundinformationen in Form von kurzen Audioinhalten zu untermauern.

Damit sollte die fachliche Grundlage für die sich dann anschließende Unterrichtseinheit zur Bewertung des Einsatzes von Wasserstoff als Energieträger gelegt werden. Als Ausgangspunkt für die Bewertung wurde die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung herangezogen. Dieser Ansatz erscheint authentisch, da in diesem Zusammenhang ein politischer Diskurs hinsichtlich der Möglichkeiten und Schwierigkeiten zum Einsatz von Wasserstoff als Energieträger aktuell und real ist. Dazu diskutierten die SuS wiederum in Kleingruppen über verschiedene Aspekte des Einsatzes sowie verschiedene Einsatzmöglichkeiten und deren Sinnhaftigkeit.

Entstandene Lernprodukte:

- multimediale Übersichtsplakate mit Audiospuren

- Plädoyers zu verschiedenen aus der nationalen Wasserstoffstrategie abgeleiteten Maßnahmen

1.2 Fächerverbindende Unterrichtsreihe mit digitalem Stationenlernen

Nach einer vorbereitenden Unterrichtseinheit im Physikunterricht zur Sicherung der notwendigen Vorkenntnisse wurde das Fachwissen bei der zweiten Umsetzung mittels verschiedener Stationen vermittelt. Dabei waren die SuS stärker als in der 1. Umsetzung mit einem Thementag zum eigenverantwortlichen Arbeiten angehalten. Hierbei gab es bestimmte Vorgaben, die die SuS während der Projektarbeit einhalten mussten. Die Stationen wurden auf Grundlage der Materialien aus den Workshops des Thementags (siehe 1.1) erstellt. Anders als in der 1. Umsetzung fanden ein Austausch über die Inhalte und die Erstellung einer Übersicht für die gesamte Klasse fortlaufend während des Stationenlernens statt. Bei der Umsetzung kooperierten die Fachschaften Physik und Chemie, sodass die SuS sowohl im Physik- als auch im Chemieunterricht an den Stationen bzw. an dem Projekt arbeiteten. Eine Verbindung dieser beiden Fächer bietet sich im Kontext Wasserstoff als Energieträger besonders an, weil dabei sowohl physikalische als auch chemische Aspekte eine wesentliche Rolle spielen und auch in beiden Fächern eine Anbindung an den Lehrplan möglich ist.

Auch hier schloss sich an die Erarbeitung des Fachwissens eine Unterrichtseinheit zur Bewertung an. Hierbei wurde jedoch verstärkt Wert darauf gelegt, die Bewertungskompetenz der SuS gezielt zu fördern und ihnen zentrale Bestandteile einer fundierten Entscheidungsfindung zu vermitteln.

entstandene Lernprodukte:

- digitale Klassen-Pinnwand als Übersicht zu Wasserstoff als Energieträger

- Sammlung von Quiz-Fragen

- Übersichten zu den einzelnen Themenbereichen (eine pro SuS)

- ausführliche, schriftliche Begründung zu einem Entscheidungsproblem

2. Vor- und Nachteile der erprobten Organisationsformen

Thementag mit unterrichtlicher Vor- und Nachbereitung

Vorteile | Nachteile |

|

|

fächerverbindende Unterrichtsreihe mit digitalem Stationenlernen

Vorteile | Nachteile |

|

|

3. Erfahrungen und Umsetzungshinweise

Aus den Erfahrungen, die während beider Erprobungen gemacht wurden, ergeben sich einige Aspekte, die unserer Meinung nach bei der Umsetzung Berücksichtigung finden sollten. Diese sollen Ihnen bei der Suche nach der für Ihre Schule geeigneten Organisationsform helfen und als Hinweise für die entsprechenden Planungen dienen.Allgemeines

gegenseitiger AustauschBeschäftigen sich die SuS zunächst lediglich mit einzelnen Teilbereichen näher, sollte sich ein gegenseitiger Austausch anschließen, um einen groben Gesamtüberblick über die Thematik zu ermöglichen. Dadurch kann das erworbene Fachwissen zudem besser vernetzt werden. Je breiter die Sachkenntnis bei den SuS ist, desto gewinnbringender kann diese in einen anschließenden Bewertungsprozess einfließen.

Die Verantwortung, die Mitlernenden zu einem späteren Zeitpunkt an den selbst gewonnenen Kenntnissen teilhaben zu lassen, kann einerseits zur Förderung von nachhaltigem Lernen beitragen und andererseits die Verbindlichkeit einer aktiven Auseinandersetzung mit den Inhalten erhöhen.

Dazu können beispielsweise - sowohl bereits im Vorfeld als auch im Anschluss an die inhaltliche Auseinandersetzung - gemischte Gruppen gebildet werden, in denen alle Themenfelder ggf. auch mehrfach abgedeckt sind.

Eine solche Austauschphase sowohl gewinnbringend als auch zeitökonomisch zu gestalten, stellte eine Herausforderung bei der Umsetzung dar, für die bisher keine optimale Lösung gefunden wurde. In manchen Lerngruppen gelang es nicht vollständig, dass die SuS korrekte und für das Themenfeld zentrale Informationen an die weiteren Gruppenmitglieder weitergeben konnten. Daher kann es sinnvoll sein, wesentliche Aspekte im Plenum noch einmal aufzugreifen, damit einige Basiskenntnisse allen Lernenden zur Verfügung stehen.

Bewertung

Eine Einordnung der Fachinhalte bzw. eine bewertende Auseinandersetzung damit sollte sich in jedem Fall anschließen. Eine zielgerichtete Diskussion sowie eine reflektierte Argumentation fiel vielen SuS schwer. Diskussionsanlässe allein reichten in einigen Lerngruppen nicht aus, um einen bewertenden Austausch unter den SuS zu initiieren. Daher ist es sinnvoll, den Lernenden Hilfestellungen bzw. einen Orientierungsrahmen für die Bewertung zu liefern. Während der Erprobung wurde jedoch auch deutlich, dass nicht nur für die Lernenden zusätzliche Informationen zur Gestaltung eines gelungenen Bewertungsprozesses notwendig waren, sondern auch für Lehrkräfte, die sich in diesem Bereich häufig noch unsicher fühlten. Diesem Umstand wurde insbesondere in der zweiten Umsetzung Rechnung getragen. Nähere Informationen und Hilfestellungen dazu finden Sie im Abschnitt "Bewertungskompetenz vermitteln".

zum Thementag mit unterrichtlicher Vor- und Nachbereitung

Ein Themen- oder Projekttag ist insbesondere geeignet

- für SuS der Oberstufe,

- wenn Kooperationen mit externen Partnern möglich sind ,

- eine Anbindung an den regulären Fachunterricht aus curriculären oder zeitlichen Gründen schwierig ist,

- sowohl zur Vermittlung von Fachwissen als auch zur Anwendung des Fachwissens im Diskurs mit Expertinnen und Experten.

Ansprechpartner für eine Kooperation können beispielsweise in der Umgebung gelegene Hochschulen, Institute, Forschungseinrichtungen, Unternehmen oder Schülerlabore sein.

Die folgende Zusammenstellung von aktuellen Projekten im Bereich Wasserstoff kann ggf. bei der Suche nach passenden Partnern helfen:

https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/startseite

Gestaltung des Programms

Für einen umfassenden Einblick in das Thema Wasserstoff als Energieträger bzw. für eine Verknüpfung von Fach- und Bewertungskompetenz reicht ein einzelner Themen- oder Projekttag nicht aus. Deshalb sollten inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden, die auch von den Kooperationsmöglichkeiten abhängen können.

Diese Schwerpunkte können zentral festgelegt werden und somit für alle Lernenden gleich sein. Alternativ steht ein Programm zur Verfügung, aus dem die Lernenden selbst Workshops auswählen können. Dabei können die Workshops von Lehrkräften, von externen Expertinnen und Experten oder von einer Kombination aus Lehrkraft und Expertinnen und Experten durchgeführt werden. Bei der Auswahl von externen Expertinnen und Experten sollte darauf geachtet werden, dass diese die Inhalte adressatengerecht vermitteln können. Daher ist es sinnvoll, sowohl die inhaltliche als auch die methodische Gestaltung im Vorfeld abzusprechen, um sicherzustellen, dass sie zu den Vorkenntnissen der Lernenden passen. Damit die SuS auch selbst tätig werden können, sollten die Workshops möglichst interaktiv gestaltet sein und auch Arbeitsaufträge für die SuS enthalten.

zur fächerverbindenden Unterrichtsreihe mit digitalem Stationenlernen

Diese Umsetzungsform ist insbesondere geeignet

- zur Zusammenarbeit verschiedener Fachschaften durch fächerverbindendes oder fachübergreifendes Arbeiten,

- wenn selbständiges Arbeiten der SuS gefördert werden soll,

- wenn eine Einbindung in das schulinterne Curriculum möglich ist und somit mehrere Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen.

Leistungsbewertung und Lernprodukte

Den Lernenden sollte im Vorfeld transparent gemacht werden, inwiefern bzw. welche Teile der Stationenarbeit in die Leistungsbewertung einfließen. Die Einforderung bestimmter Lernprodukte kann dabei einerseits den Austausch untereinander unterstützen (siehe auch Allgemeines oben) und andererseits für die abschließende Leistungsbewertung genutzt werden.

Das Stationenlernen kann jedoch auch als reine Lernsituation eingesetzt werden, bei der keine Leistungsbewertung der Lernprodukte nach fachlichen Kriterien erfolgt. In diesem Fall kann eine separate Leistungssituation angeschlossen werden.

Nähere Hinweise zu möglichen Lernprodukten finden Sie im Bereich Vorstellung der Unterrichtsmaterialien.

Experiment

Das in beiden Umsetzungsformen durchgeführte Schülerexperiment (siehe Vorstellung der Unterrichtsmaterialien) ist eher anspruchsvoll. Je nach Experimentierkenntnissen der SuS ist eine intensive Unterstützung durch die Lehrkraft notwendig und führt dazu, dass unter Umständen weniger Hilfestellungen in den anderen Bereichen gegeben werden können.

Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls im Bereich Vorstellung der Unterrichtsmaterialien.